在当前全球贸易格局剧烈变动的背景下,中美关税战已经对各行各业产生了深远影响,而作为21世纪最具战略意义的AI行业,同样无法置身事外。本文将深入剖析中美关税战对国内AI行业的多维度影响,从硬件采购成本激增到企业战略调整,从普通开发者的学习门槛提高到终端用户的服务体验变化。我们将用通俗易懂的语言和生动案例,揭示关税这一"快递费涨价"如何深刻改变AI行业的游戏规则,同时为企业和个人提供切实可行的应对策略。文章不仅分析问题,更着眼于国产AI在危机中可能迸发出的新机遇,帮助读者在变局中把握先机。

开篇:关税战来了,AI行业会"躺枪"吗?

想象一下,你是一名AI创业公司的CTO,正准备采购一批服务器来搭建公司的训练平台。突然之间,这些设备的"快递费"——也就是关税——从原来的10%涨到了34%,相当于每台价值50万的服务器要多掏12万的"过路费"。这不是虚构的场景,而是2025年4月以来,国内AI企业面临的真实困境。随着特朗普政府新一轮"对等关税"政策的落地,中国对美国商品加征34%关税进行反制,AI这个看似高端的科技领域,也不可避免地被卷入了贸易战的漩涡。

关税战的导火索可以追溯到2025年4月初,当时美国政府公布了一个"精致"的关税税率计量模型,简单粗暴地将关税税率计算公式定为:(美方出口额-美方进口额)/美方进口额。按照这个公式,中国对美出口4389亿美元,美国逆差2954亿美元,关税税率就是2954/4389=67.3%,最终四舍五入确定为34%。这种毫无经济学基础的计算方式立即引发中方对等反制,对所有美国进口商品加征34%关税。

对于普通消费者来说,关税战可能意味着美国车厘子、牛肉变得更贵;但对于AI行业而言,影响则要深远得多。AI发展离不开三大支柱:算法、数据和算力。而算力又高度依赖进口硬件设备——从训练大模型所需的GPU,到数据中心的服务器、冷却系统,再到保障电力供应的太阳能板和风力发电机,这些都可能因为关税上涨而变得更加昂贵。

表:中美关税战关键时间节点及对AI行业的影响

| 时间节点 | 政策变化 | 直接影响 | 间接影响 |

| 2025年4月4日 | 美国公布"对等关税"政策 | 中国AI企业进口美国设备成本上升 | 国内AI基础设施建设可能放缓 |

| 2025年4月5日 | 中国宣布对所有美国商品加征34%关税 | 美国AI硬件进口替代压力增大 | 国产AI芯片厂商迎来机遇 |

| 2025年4月11日 | 美国豁免部分电子产品关税 | 半导体及相关设备暂时免受冲击 | AI企业供应链管理复杂度增加 |

用生活中的例子来比喻,关税上涨就像快递公司突然宣布涨价:以前你从海外代购一台游戏本可能只要5000元,现在因为运费上涨得多花1000元。对于AI公司来说,这种"快递费涨价"影响更大——因为它们的"购物车"里装的不是一两台电脑,而是动辄上亿元的数据中心设备。当这些基础硬件的价格全面上涨,整个AI行业的运营成本结构都将被重塑。

值得注意的是,在这场关税战中,半导体芯片获得了暂时的豁免。这看似是个好消息,但AI行业依赖的远不止芯片——服务器机架、冷却系统、网络设备、电力基础设施等同样关键。正如吴恩达在公开信中所言:"对太阳能电池板、风力涡轮机以及其他发电与配电设备征收关税,将削弱美国数据中心的电力供应能力。对服务器、冷却设备、网络设备等的进口征税,也会抬高建设数据中心的成本。"这种情况在中国同样存在,国内AI企业从美国进口的这些"非芯片"设备,将面临显著的成本上涨。

面对这种局面,国内AI行业是否会"躺枪"?答案是肯定的,但"中枪"的程度和应对方式,将决定企业是成为贸易战的牺牲品,还是变局中的赢家。接下来的章节,我们将深入分析关税如何具体影响AI行业的各个环节,从硬件采购到企业战略,从开发者生态到终端应用,为您呈现一幅完整的图景。

AI行业的"硬件依赖症":关税加征,算力成本涨多少?

AI行业光鲜亮丽的算法背后,是极其"硬核"的硬件支撑。就像再厉害的大厨也需要锅灶一样,再先进的AI模型也离不开服务器、芯片和电力系统的支持。中美关税战一开打,这些硬件设备的"身价"立刻水涨船高,让不少AI公司直呼"肉疼"。让我们拆解一下,关税这把"刀"究竟切走了AI行业的哪块"肉"。

1、数据中心建设成本飙升:从地板到天花板都在涨价

想象你正在装修一座AI时代的"数字工厂"——数据中心。以前总预算是1个亿,现在关税政策一调整,可能得多准备两三千万。这不是危言耸听,而是许多AI企业正在面对的现实困境。数据中心从地板到天花板,几乎每个环节都受到关税影响:

服务器是数据中心的心脏,也是受关税冲击最直接的部件。国内大型AI企业通常批量采购美国品牌如戴尔、惠普的服务器,或者直接购买微软、亚马逊云科技等巨头的整套解决方案。34%的关税意味着原本1000万美元的服务器订单,现在得多付340万美元——这相当于20名AI工程师的年薪总和!难怪有企业调侃道:"现在不是买不买得起服务器的问题,是关税比服务器本身还'抢钱'。"

冷却系统这个不太起眼但至关重要的部分同样受到影响。训练大模型时,GPU温度能轻松飙到80℃以上,需要强大的冷却设备维持正常运行。美国厂商如Vertiv、Emerson的网络机柜空调、液冷系统在高端市场占据重要地位。关税加征后,这些设备的进口成本显著上升,迫使企业要么接受更高的运营成本,要么寻找替代方案。北京一家AI公司的运维总监苦笑道:"以前我们担心模型训练太'烧脑',现在更担心它太'烧钱'——空调费比电费涨得还快!"

网络设备同样难以幸免。思科、Juniper等美国品牌的路由器、交换机在大型数据中心中广泛使用。虽然国内有华为、新华三等替代选择,但在某些特定场景下,美国设备仍有技术优势。关税加征后,继续使用这些设备的成本效益比大幅下降,让不少企业的网络架构师陷入两难。

更令人担忧的是电力基础设施也被卷入了关税漩涡。吴恩达在公开信中特别指出:"对太阳能电池板、风力涡轮机以及其他发电与配电设备征收关税,将削弱美国数据中心的电力供应能力。"这一判断同样适用于中国。虽然中国是全球最大的太阳能板生产国,但部分高端光伏逆变器、储能系统仍依赖美国技术。关税加征后,数据中心想通过新能源降低电费成本的计划可能受阻,长期运营成本不降反升。

表:关税加征对数据中心主要设备成本的影响估算

| 设备类别 | 代表性美国品牌 | 关税加征前价格 | 关税加征后价格增幅 | 占数据中心总投资比例 |

| 服务器 | 戴尔、HPE | 100-300万元/机架 | 34% | 40%-50% |

| 冷却系统 | Vertiv、Emerson | 50-80万元/套 | 34% | 15%-20% |

| 网络设备 | 思科、Juniper | 30-50万元/组 | 34% | 10%-15% |

| 电力设备 | 通用电气、艾默生 | 200-500万元/套 | 34% | 20%-25% |

2、AI芯片与GPU:躲过初一躲不过十五?

2025年4月11日,美国宣布对集成电路、智能手机等产品豁免征收"对等关税",这看似给AI行业打了一剂"止痛针"。毕竟,训练大模型最离不开的就是GPU,而英伟达的芯片几乎垄断了全球AI训练市场。但业内人士心知肚明:芯片豁免不等于整个算力供应链都能高枕无忧。

首先,光模块这个关键部件仍在关税清单上。光模块是数据中心内部和之间数据传输的"高速公路",直接影响GPU之间的通信效率。美国公司如II-VI、NeoPhotonics在高速光模块市场占据重要份额。关税加征后,使用这些高端光模块的成本显著上升,可能迫使企业降低网络带宽,间接影响分布式训练的效率。

其次,存储设备也面临涨价压力。训练大模型需要海量的高速存储来缓存中间结果,美国企业如美光、西部数据的SSD在企业级市场占据重要地位。虽然部分存储产品在中国有生产基地,但核心元器件仍依赖进口,关税导致的成本上涨最终会转嫁到终端用户身上。

更棘手的是供应链的不确定性。虽然半导体目前被豁免,但特朗普政府明确表示这是"暂时性措施",未来政策可能随时转向。这种"达摩克利斯之剑"悬在头顶的感觉,让AI企业不敢大规模囤货,也不敢完全依赖美国供应链。上海一家自动驾驶公司的采购经理表示:"我们现在采购GPU就像在玩'抢椅子'游戏——音乐停了(关税恢复了)时,希望自己手上已经有足够的芯片。"

3、算力成本上涨的连锁反应:从企业财报到你的手机APP

关税导致的硬件涨价不是企业关起门来自己消化的问题,它会产生一系列连锁反应,最终影响到每个使用AI服务的普通人。

对于AI初创公司而言,算力成本上涨可能直接威胁生存。一家专注计算机视觉的创业公司CEO算了一笔账:训练一个行业级视觉模型原本需要约50万元的云服务费用,关税导致云计算厂商涨价后,同样的训练可能要花67万元。"我们这种小公司,每年研发预算就几百万元,这样的涨幅等于直接砍掉我们1-2个模型的研发能力。"

云计算巨头同样压力山大。阿里云、腾讯云等厂商虽然积极推进国产化替代,但短期内仍无法完全摆脱对美国硬件的依赖。一位不愿具名的云厂商高管透露:"我们正在评估三种方案:一是自行消化部分成本;二是对计算资源涨价;三是优化调度算法提高资源利用率。最可能的是三管齐下。"这意味着,未来企业和开发者购买云上GPU实例时,可能会发现价格变贵了,或者抢不到资源了。

最终,这些成本很可能会通过APP订阅费上涨或服务降级的形式转嫁到普通用户身上。想象一下,你习惯使用的智能修图APP突然推出"ProMax"套餐,价格比原来高30%;或者免费用户的处理速度明显变慢——这很可能就是关税战"蝴蝶效应"的最终体现。

面对这种局面,国内AI企业不能坐以待毙。下一章我们将探讨,在硬件成本上涨的倒逼下,国产替代和全球布局如何成为企业的"破局之道"。

国内AI企业的"生存策略":是危机,还是机会?

当一扇门被关税关闭时,聪明的AI企业已经开始寻找打开的窗户。硬件成本上涨固然令人头疼,但也倒逼行业加速寻找替代方案和新的生存策略。从国产芯片的崛起到全球数据中心的重新布局,中国AI企业正在将这场关税危机转化为自我强化的机遇。让我们看看这些企业如何在逆境中寻找出路。

1、国产替代加速:从"备胎"到"主力"的逆袭之路

华为被美国制裁的2019年,海思总裁何庭波那封"备胎转正"的公开信还历历在目。如今,类似的剧情正在AI芯片领域上演。关税加征犹如一剂强心针,让国产AI芯片从实验室快步走向商业战场。

华为昇腾系列芯片成为最大受益者之一。某大型互联网公司的技术负责人透露:"以前我们90%的训练任务跑在英伟达GPU上,现在至少30%已经迁移到昇腾平台。不是我们突然爱国了,而是关税让英伟达方案的成本优势缩小了。"华为通过"硬件+框架+应用"的全栈优化,使得昇腾芯片在特定场景下的性价比开始显现优势。例如,在自然语言处理任务中,昇腾910B芯片配合MindSpore框架,性能可达同价位英伟达方案的80%,但总体拥有成本(TCO)却低15-20%。

寒武纪等专业AI芯片厂商也迎来新机遇。一位金融科技公司的CTO分享了他的体验:"我们测试了寒武纪MLU370芯片做风控模型推理,吞吐量是英伟达T4的1.5倍,而功耗只有70%。虽然生态还不完善,但在关税可能长期存在的预期下,我们愿意投入资源适配。"这种"被迫尝试"恰恰给了国产芯片宝贵的迭代机会。

2、除了芯片,整个算力产业链都在经历国产化替代的阵痛与成长:

- 光模块领域,旭创科技、光迅科技等厂商的400G/800G高速光模块开始进入主流数据中心,逐步替代美国产品;

- 服务器领域,浪潮、曙光等品牌的AI服务器在软件生态和售后服务上快速提升,某省级智算中心项目甚至明确要求"国产化率不低于60%";

- 冷却系统方面,格力

、海尔等传统家电企业跨界推出的液冷解决方案,因免关税而获得20-30%的成本优势。

不过,国产替代绝非一帆风顺。北京一家AI公司的技术总监坦言:"迁移到国产芯片就像搬家——你知道新房子更好,但打包、搬运、适应的过程极其痛苦。"工具链不完善、社区支持不足、隐性兼容性问题等都是企业面临的现实挑战。但越来越多企业认识到,这种"搬家"的痛苦是一次性的,而关税带来的成本压力是持续性的。

3、全球布局调整:把数据中心建在"关税墙"外面

当硬件进口变贵,另一个策略是把计算需求转移到关税影响较小的地区。这就像为了避开高额进口税,直接把工厂建在国外一样。全球数据中心布局正在成为AI企业的新棋盘。

墨西哥因其特殊地理位置和USMCA协定(美墨加协定)成为热门选择。TrendForce报告指出:"墨西哥不在加征关税之列,ODM系统厂仍可通过墨西哥再出货给美系客户,在USMCA协定下获得课税豁免。"国内一些有实力的AI企业已经开始与墨西哥当地合作伙伴共建数据中心,既服务北美市场,也作为备份算力中心。一位布局墨西哥的企业高管算了一笔账:"虽然当地人工比中国贵30%,但综合考虑关税节省和就近服务客户的便利性,总体成本反而降低15%。"

东南亚同样备受关注。新加坡、马来西亚等地拥有良好的网络基础设施和相对稳定的政策环境,正在吸引中国AI企业设立区域算力中心。特别有趣的是,这些海外数据中心很多采用的恰恰是中国品牌的设备——华为的服务器、中兴

吴恩达也观察到这种趋势:"随着生成式AI的崛起,数据'引力'效应有所下降:现在计算处理成本远高于数据传输成本,因此不再需要把数据中心都建在离终端用户非常近的地方,可以在世界各地布局。"这意味着AI企业有更大灵活性在全球范围内优化算力布局。

在国内,"东数西算"战略为AI企业提供了另一条降本路径。简单来说,就是把耗电的数据中心建在西部可再生能源丰富的地区,既降低电费成本,又符合国家战略方向。宁夏、内蒙古等地的数据中心集群电价比东部低30-40%,这对电费占运营成本40%以上的AI企业极具吸引力。一家专注计算机视觉的企业将其推理服务全部迁移到贵州数据中心后,年度运营成本下降了25%。

4、商业模式创新:从卖算力到卖效率

硬件成本上涨还倒逼AI企业在商业模式上创新。当单纯增加服务器数量变得昂贵,提高现有资源利用率就成为更经济的出路。

算力共享平台如雨后春笋般涌现。这些平台类似于"算力版的Airbnb",让拥有闲置GPU的企业可以出租给需要临时算力的用户。北京一位参与此类平台创业的技术专家介绍:"我们通过精细的调度算法,能把整体GPU利用率从行业平均的30%提升到65%以上。对租用方来说,成本比直接买云服务低40%;对出租方来说,闲置设备变成了收入源。"

模型压缩与量化技术也从学术论文快速走向工业实践。深圳一家人工智能公司的算法工程师分享道:"以前我们追求模型精度至上,现在会更多考虑'精度-成本'平衡点。通过量化、剪枝、知识蒸馏等技术,可以把模型大小压缩到原来的1/5,计算量减少到1/3,而精度损失控制在2%以内。"这种"瘦身"后的模型对硬件的要求大幅降低,间接缓解了关税带来的成本压力。

更有前瞻性的企业开始探索边缘计算路线,将部分AI处理能力下沉到终端设备。一家智能摄像头厂商的技术总监表示:"我们新一代产品内置了国产AI芯片,能在设备端完成80%的分析任务,只有20%需要上传云端。这样既减少了对云端GPU的依赖,又降低了网络带宽成本。"这种"去中心化"的算力布局,某种程度上也是对关税壁垒的一种规避策略。

5、行业整合加速:小鱼如何在大浪中生存

关税风暴还加速了AI行业的整合与分化。资金雄厚的大厂可以投资国产替代、布局全球数据中心,但中小AI企业如何在这场变局中生存?

垂直领域深耕成为许多中小AI企业的选择。杭州一家专注医疗影像分析的创业公司CEO说:"我们买不起大批量GPU,就集中资源打造特定领域的极致优化方案。通过与三甲医院深度合作,我们的肺部CT分析模型在特定任务上比通用大模型更精准,而且所需算力只有1/10。"这种"小而美"的策略让他们在细分市场建立了护城河。

产学研合作也变得更加紧密。清华大学智能产业研究院的一位教授透露:"最近明显感觉到企业对接高校的意愿增强了,特别是那些需要算法优化以减少硬件依赖的项目。企业出场景和数据,学校出人才和技术,共同应对成本压力。"这种合作既降低了企业的研发成本,又加速了学术成果的转化。

最令人意外的是,关税危机反而促进了行业协作。多家AI初创公司联合成立了"算力互助联盟",通过统一的技术栈和资源共享机制,让成员企业可以互相借用算力资源。联盟发起人表示:"单打独斗时,每家都要预留算力峰值容量,利用率很低。现在通过联盟内调度,整体算力需求下降了30%。

结语:从算力自主到知识普惠——中国AI的双重突围之路

当中美关税的"达摩克利斯之剑"高悬头顶,我们看到的不仅是一场危机,更是一面映照中国AI行业真实实力的镜子。这场看似被动的"卡脖子"困局,正在以意想不到的方式加速中国AI的"成人礼"——从依赖进口硬件的"组装式创新",到构建自主可控的完整技术生态。历史总是惊人地相似:当年前苏联撤走专家,逼出了"两弹一星";今天美国加征关税,或将催生新一代AI基础设施的全面崛起。

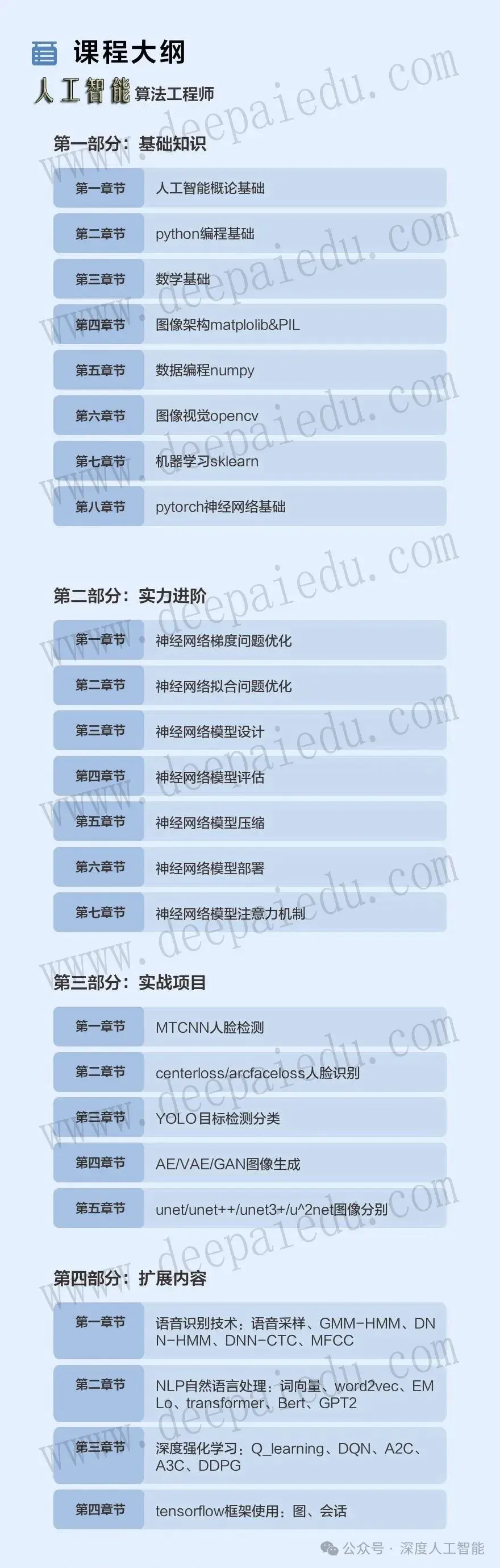

短期来看,关税阵痛不可避免——算力成本上涨、供应链重构的烦恼仍将延续;但放眼五年后的产业格局,这轮冲击很可能被证明是中国AI蜕变的催化剂。我们看到的不仅是一场关于芯片与服务器的博弈,更是一场关乎中国AI未来命运的深刻变革。这场危机揭示了一个核心真理:真正的AI强国,需要算力硬件与基础知识的双轮驱动——前者是产业的骨骼,后者是创新的血液。如果说华为昇腾、寒武纪等国产芯片的崛起构建了中国AI的"硬实力",那么工信部教考中心发布的《人工智能算法工程师》职业能力证书系列课程,则正在培育中国AI的"软实力"——通识性AI知识的全民普及。

回顾这场关税战,最令人振奋的启示或许是:技术封锁从来挡不住真正的创新。当进口GPU变得昂贵,我们看到了国产AI芯片的逆势成长;当数据中心建设成本飙升,"东数西算"战略展现出惊人的韧性。同样地,在人才培养领域,当全球AI精英争夺战愈演愈烈,中国正通过体系化的职业认证教育,打造一条从"AI小白"到专业人才的上升通道。正是这一战略的生动实践——让普通人不仅能系统学习从数据处理到模型训练优化的全流程技能,也能够在快速发展的AI时代占有一席之地。

对于普通从业者而言,此刻正站在历史的十字路口。一方面,AI技术岗位持续领跑高薪榜单,人工智能算法工程师以平均月薪68051元位居榜首;另一方面,行业对基础能力的重视达到前所未有的高度。那些既理解机器学习分类与回归本质,又能熟练应用TensorFlow、PyTorch框架的复合型人才,将成为产业转型的核心资源。正如AI基础课程所强调的:"有多少人工就有多少智能"——没有扎实的特征工程能力,再强大的算力也难产出精准的模型。

面向未来,中国AI的崛起路径已清晰可见:上层突破靠大模型等尖端技术攻关,底层支撑靠国产算力与全民AI素养的提升。在这个过程中,每个人都可以找到自己的位置——无论是通过职业认证课程入门AI的转行者,还是利用国产开发工具降低成本的创业者,亦或是关注AI伦理与法律边界的研究者。当14亿人的智慧与国产化算力网络深度融合,中国AI将不再惧怕任何形式的"卡脖子",而是在全球科技舞台上书写属于自己的规则。

此刻的选择将决定未来的高度。是继续做技术红利的消费者,还是成为新纪元的创造者?答案不在关税清单里,而在每个有志于从事AI的中国人手中——从学习《人工智能算法工程师》的第一课开始,从尝试编写第一句AI代码开始,中国AI的星辰大海,正等待更多人共同启航。

这场关税战最深刻的启示或许是:真正的AI强国,不能只擅长在别人的地基上盖房子。当全球科技博弈进入深水区,唯有掌握从芯片到框架、从算法到应用的完整创新链条,才能在任何风浪中屹立不倒。对于每个AI从业者和相关产业者而言,此刻的选择将决定未来的位置——是继续做全球化红利期的追随者,还是成为新科技秩序的建设者?答案不在华盛顿的关税清单里,而在中国AI人自己的手中。

官方服务号,专业的人工智能工程师考证平台,包括工信部教考中心的人工智能算法工程师,人社部的人工智能训练师,中国人工智能学会的计算机视觉工程师、自然语言处理工程师的课程培训,以及证书报名和考试服务。